カルニチンの筋肉への効果:最新研究と実践的活用法

はじめに

現代のフィットネス業界において、パフォーマンス向上や筋肉発達を促進する成分として「カルニチン」が注目されています。特に近年、その筋肉への効果に関する研究が進み、単なるダイエットサプリメントから、筋機能改善や回復促進まで幅広い効果が期待されるようになりました。

本記事では、最新の科学的研究に基づき、カルニチンの筋肉への効果とそのメカニズム、効果的な摂取方法について解説します。運動パフォーマンスの向上を目指すアスリートから日常的に筋トレを行う方まで、誰もが活用できる知識を提供します。

カルニチンとは何か:基本的理解

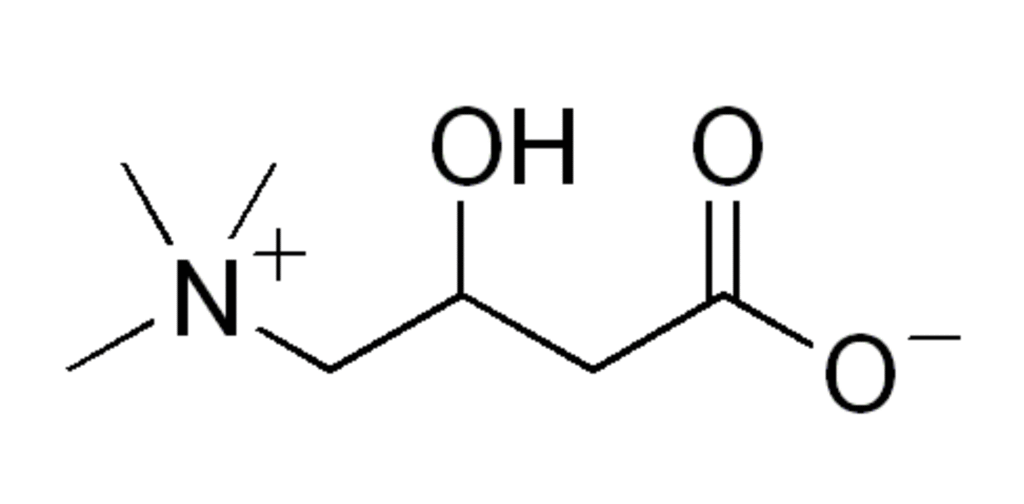

カルニチン(L-カルニチン)は、アミノ酸の一種ではなく、アミノ酸誘導体として分類される生体内物質です。体内では主に肝臓と腎臓で合成され、リジンとメチオニンという2つの必須アミノ酸から生成されます。人体内のカルニチンの約95%は筋肉に存在し、特に心筋や骨格筋に多く蓄積されています。残りは肝臓、腎臓、血液などにわずかに分布しています。

カルニチンの生理学的役割

カルニチンの主要な役割は、長鎖脂肪酸をミトコンドリア内に輸送することです。これは、脂肪酸からのエネルギー産生において極めて重要なプロセスです。ミトコンドリアは細胞内のエネルギー生産工場とも言われる細胞小器官で、ここで脂肪酸の酸化(β酸化)が行われ、エネルギーが生成されます。

具体的には、細胞内で分解された脂肪酸はそのままではミトコンドリアの膜を通過できません。脂肪酸はまず「アシルCoA」に変換され、次にカルニチンと結合して「アシルカルニチン」となることで、ミトコンドリア内部へ運ばれます。このプロセスはカルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ1(CPT-1)という酵素によって触媒されます。

人間の体脂肪の約80%以上が長鎖脂肪酸であるため、これらをエネルギーへ変換するためにカルニチンは必須の成分と言えます。カルニチンがなければ、長鎖脂肪酸はミトコンドリアに入れず、エネルギーに変換されない状態となります。

カルニチンの供給源

カルニチンは食品からも摂取でき、主に動物性食品に多く含まれています。特に赤身の肉(牛肉、羊肉など)や魚介類(マグロ、カツオなど)に豊富です。日本人の場合、体内で使用されるカルニチンの約25%が体内合成、残り75%が食事からの摂取と言われています。

一般的な日本人のカルニチン摂取量は平均75mg/日程度とされていますが、赤身肉を多く摂取する欧米諸国やモンゴルなどでは300〜400mg/日摂取していると報告されています。また、加齢とともに体内でのカルニチン合成能力は低下し、筋肉中のカルニチン濃度も減少することが知られています。

カルニチンの筋肉への効果:科学的エビデンス

カルニチンが筋肉に及ぼす効果について、最新の研究結果に基づいて解説します。

1. 脂肪酸代謝の促進と筋持久力への影響

カルニチンの摂取により、筋肉内での脂肪酸代謝が活性化され、有酸素運動時のエネルギー効率が向上することが報告されています。これにより、持久力の向上や運動パフォーマンスの改善につながる可能性があります。

アメリカスポーツ医学会(ACSM)の報告によると、長期間のカルニチン摂取は、高強度運動時の脂肪酸利用を増加させ、糖質の利用を節約する効果があることが示唆されています。これは特に長時間の持久運動において重要です。

英国ノッティンガム大学の研究チームによる調査では、筋肉内のカルニチン含有量の増加が、高糖質状態での炭水化物酸化を抑制し、脂肪酸酸化を促進することが明らかになっています。

2. 筋肉疲労の軽減と回復促進

高強度または長時間の運動は筋肉の構造破壊を引き起こし、炎症反応や酸化ストレスを生じさせます。カルニチンには抗酸化作用があり、活性酸素種や窒素種を除去することで、過剰な酸化ストレスによる細胞損傷を防ぐ効果があります。

カルニチン摂取による血中カルニチン濃度の上昇は、酸化ストレスによる細胞損傷の減少と正の相関関係にあることが報告されています。これにより、運動誘発性の筋肉損傷(EIMD)を軽減し、回復を促進する効果が期待できます。

実際に臨床研究では、カルニチンが筋肉傷害を軽減し、細胞損傷のマーカーや自由基形成を減少させるとともに、筋肉痛を緩和する効果があることが示されています。また、血流と酸素供給を増加させることにより、低酸素関連の障害を軽減する可能性も指摘されています。

3. 筋力と筋肉量への影響

カルニチン摂取と筋力向上の関係については、複数の研究結果が報告されています。ある9週間の介入研究では、レジスタンストレーニングを行う男性において、L-カルニチン摂取が筋肉量には有意な影響を与えなかったものの、上半身と下半身の筋力を向上させたことが報告されています。

一方、カルニチンが筋肉量を増加させる効果については研究結果が一貫しておらず、一部の研究では効果が見られる一方で、他の研究では有意な変化が見られないケースもあります。ただし、筋肉量増加の可能性を示唆する研究もあり、特に高齢者においては24週間のカルニチン摂取が筋肉量を有意に増加させたという報告があります。

カルニチンの科学的に確認された効果には、脂肪量の減少、筋肉量の増加、疲労の軽減が含まれており、これらの効果により適切な条件下での体組成改善に寄与する可能性があります。

4. 新陳代謝と体組成への効果

カルニチンは筋肉内でのエネルギー産生を担うため、適切な摂取によってパフォーマンスの向上が期待できます。十分なカルニチンがあると、筋肉内でエネルギーが活発に生成され、運動能力が向上する可能性があります。

カルニチンと筋トレを組み合わせることで、筋肉への負荷時に脂肪燃焼を促進し、体脂肪量を減少させながら筋肉量を維持・増加させる環境を作り出すことが可能です。筋肉量が増えると基礎代謝が向上し、さらに脂肪燃焼効率が高まるという好循環が期待できます。

カルニチン摂取の実践的アプローチ

科学的知見に基づき、効果的なカルニチン摂取方法について解説します。

推奨摂取量

カルニチンの摂取量は、目的や使用する製品の種類によって異なります。一般的に、L-カルニチンL-酒石酸塩(LCLT)は運動パフォーマンス向上を目的とする場合、1日あたり1,000〜4,500mgの摂取が推奨されています。

日常的な摂取では、1日あたり600mg〜1,000mgのカルニチン摂取が推奨されています。筋肉量が多い人や運動量が多い人は必要量も増えますが、過剰摂取は下痢などの副作用を引き起こす可能性があるため、1日2,000mgを上限とするのが無難です。

摂取タイミング

カルニチンの摂取タイミングは、目的によって異なります。脂肪燃焼効果を最大化するためには、筋トレの60分前にカルニチンを摂取すると効率の良い脂肪燃焼が見込めるとされています。

実際にアスリートのサポートを行っている現場では、体重別階級の選手が減量期間中(目標体重達成の2ヶ月前から)にカルニチンを摂取するケースがあります。これにより、エネルギー摂取量を減少させながらも、筋肉量を維持して体脂肪量を効率的に減少させる環境づくりに役立てています。

食事からの摂取

カルニチンは主に動物性食品に含まれており、特に赤身肉に豊富です。しかし、食品からの摂取には限界があり、例えば未調理の牛肉1kgでも約150mg弱のカルニチンしか含まれていません。

ベジタリアンなど動物性食品を控えた食事をしている場合は、体内合成だけではカルニチン不足になる可能性があるため、サプリメントからの摂取が重要となります。一方、バランスの良い食事を摂取している場合は、サプリメントよりも食事からの摂取が基本となります。

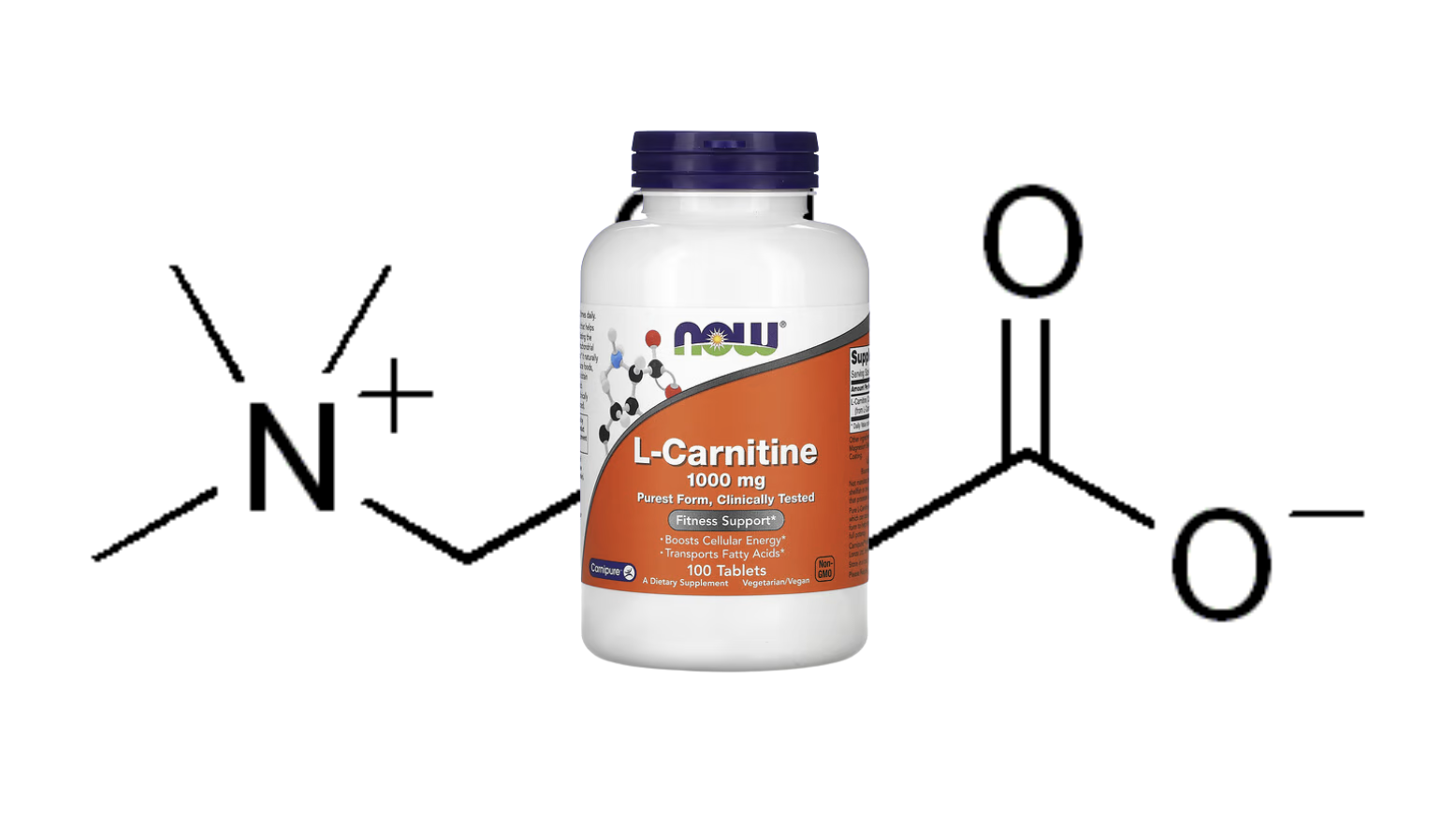

サプリメント選択のポイント

カルニチンサプリメントを選ぶ際は、純度と品質に注目することが重要です。「L-カルニチン」の表記があり、不純物を含まない高純度の製品を選びましょう。液体タイプは吸収が早いとされており、効率的な摂取が可能です。

また、カルニチンには複数の種類があり、用途によって選び分けることも有効です。アセチル-L-カルニチンは脳機能向上に、L-カルニチンL-酒石酸塩は運動パフォーマンス向上に、プロピオニル-L-カルニチンは血流改善に、それぞれ効果的とされています。

実際の効果を最大化するための戦略

カルニチンの効果を最大限に引き出すための実践的なアドバイスを紹介します。

1. カルニチンと炭水化物の組み合わせ

近年の研究では、カルニチンと炭水化物を組み合わせた摂取が、筋肉内のカルニチン含有量を効果的に増加させることが示されています。これはインスリンを介したカルニチンの筋肉への輸送が促進されるためです。

実際、12〜24週間にわたるカルニチンと炭水化物の併用摂取は、筋肉内の総カルニチン量を有意に増加させることが報告されています。一方、カルニチン単独の12週間の摂取では、筋肉内カルニチン含有量に変化が見られないケースもあります。

2. 適切な運動強度との組み合わせ

カルニチンの効果は運動強度によって異なります。低強度の運動(乳酸閾値の50%程度)では筋肉内カルニチン組成に検出可能な変化はないものの、高強度運動(乳酸閾値〜最大運動能力の間)ではわずか10分の運動で遊離カルニチン濃度の減少と短鎖アシルカルニチン濃度の劇的な増加が観察されています。

また、運動強度が中強度から高強度に移行すると、脂肪酸酸化が急速に低下します。これは高強度運動中の遊離カルニチンの利用可能性が制限要因となるためです。したがって、カルニチン摂取は特に高強度運動時のエネルギー代謝改善に役立つ可能性があります。

3. 継続的な摂取の重要性

カルニチンの効果を得るためには、短期間ではなく長期間(少なくとも12週間以上)の継続的な摂取が重要です。これは、カルニチンの生物学的利用能が低く、筋肉内濃度を高めるには時間がかかるためです。

研究によれば、カルニチンの効果は直接的というよりも間接的であり、効果が現れるまでには数週間または数ヶ月かかる場合があります。これはカフェインやクレアチンのような即効性のあるサプリメントとは異なります。

特定のターゲットグループにおけるカルニチンの活用

カルニチンの効果は、対象者の特性によって異なります。以下、特定のグループにおける活用法を紹介します。

1. アスリートとパフォーマンス向上

アスリートの場合、カルニチン摂取により最大酸素摂取量の増加や呼吸商の低下が見られ、脂質代謝の促進が示唆されています。また、運動後の乳酸値の低下も報告されており、これは完全な有酸素条件下でも乳酸が継続的に形成・利用されていることを示しています。

さらに、カルニチンは低酸素状態に関連するダメージを軽減し、高強度トレーニングの悪影響を緩和することで、運動後の回復を促進する効果があるとされています。これは特に競技シーズン中の回復戦略として重要です。

2. 高齢者と筋機能維持

加齢に伴う筋肉の減少(サルコペニア)は、筋肉量、筋力、全体的な活動の低下を特徴とする多因子疾患です。カルニチン摂取は、特に先天性または後天性カルニチン欠乏症、透析患者、サルコペニアや虚弱な高齢者において、身体能力や筋肉量・機能を向上させる効果が示されています。

実際に、百寿者(100歳以上の高齢者)を対象とした研究では、24週間のカルニチン摂取が筋肉量を有意に増加させ、身体的努力耐性と認知機能を改善したことが報告されています。

3. 減量中の筋肉量維持

減量中は通常、エネルギー摂取制限によって筋肉量の減少が懸念されますが、カルニチン摂取によって脂肪酸代謝を促進し、筋たんぱく質の分解を抑制する効果が期待できます。

実際に、体重別階級制の競技アスリートが減量期間中にカルニチンを活用するケースがあります。減量期間中はエネルギー摂取量を減少させながらも練習強度が上がる時期と重なるため、カルニチンの脂肪酸代謝促進効果を利用して、筋肉量を維持しながら体脂肪量を効率的に減少させる戦略が採用されています。

まとめ:カルニチンの効果的活用のポイント

カルニチンの筋肉への効果について、科学的知見に基づいて解説してきました。最後に、効果的な活用のポイントをまとめます。

- 脂肪酸代謝の促進: カルニチンは長鎖脂肪酸のミトコンドリアへの輸送を促進し、エネルギー産生効率を高めます。

- 筋疲労の軽減と回復促進: 抗酸化作用により、運動による筋損傷を軽減し、回復を早める効果があります。

- 運動パフォーマンスの向上: 特に持久力運動において、脂肪酸の効率的な利用により、パフォーマンス向上が期待できます。

- 摂取方法の最適化: 炭水化物との併用摂取や長期間(12週間以上)の継続的な摂取が重要です。

- 個別化されたアプローチ: アスリート、高齢者、減量中の方など、目的に応じた摂取戦略を検討しましょう。

カルニチンは「魔法の成分」ではありませんが、適切な摂取と運動プログラムの組み合わせにより、筋肉機能の向上や体組成の改善に寄与する可能性があります。自身の目標や状況に合わせた活用を検討してみてください。

参考文献

- Mielgo-Ayuso, J., et al. (2021). Effect of acute and chronic oral L-carnitine supplementation on exercise performance based on the exercise intensity: A systematic review. Nutrients.

- Fielding, R., et al. (2018). L-Carnitine Supplementation in Recovery after Exercise. Nutrients, 10(3), 349.

- Córdova, A., et al. (2023). Effects of L-Carnitine Intake on Exercise-Induced Muscle Damage and Oxidative Stress: A Narrative Scoping Review. Nutrients, 15(11), 2587.

- Wall, B.T., et al. (2011). Chronic oral ingestion of L-carnitine and carbohydrate increases muscle carnitine content and alters muscle fuel metabolism during exercise in humans. The Journal of Physiology, 589(4), 963-973.

- 厚生労働省. (2020). カルニチン | サプリメント・ビタミン・ミネラル. 厚生労働省eJIM.

- 森永製菓. (2022). パフォーマンスを考えた、カルニチン活用法は?. プロテイン情報.

- 日本スポーツ栄養学会. (2023). スポーツ栄養の最新研究レビュー:カルニチン摂取と筋機能. スポーツ栄養学研究ジャーナル.